古代の驚異「ロストテクノロジー」10選!…自己修復コンクリートから虹色の杯まで、失われた超技術の秘密

私たちの祖先は、現代科学をもってしても再現が難しい、あるいはそのメカニズムの完全な解明に至っていない「先進的な素材」を生み出していました。自己修復するコンクリート、光によって色を変えるガラス、何世紀も錆びない鉄――。これらはまさにロストテクノロジーと呼ぶべき失われた古代技術の結晶です。今回は、そんな古代の驚異的な10の素材と、それが現代科学に与えるインスピレーションに、少し詳しく迫ってみましょう。

1. ローマン・コンクリート:ひび割れても蘇る驚異の建材

古代ローマ人が築いた港湾施設などが、2000年以上の時を経てもなおその姿を保っているのは驚異的です。その秘密は、彼らが使用した特殊なコンクリートにあります。火山灰(ポッツォラーナ)、石灰、そして海水を特定の割合で混合することで、水中で硬化する強力な結合材を作り出しました。

このコンクリートに微細な亀裂が生じると、海水が内部に浸透します。すると、コンクリート中の未反応の石灰などが海水と反応し、トバモライトという鉱物の結晶を生成するのです。この結晶が亀裂を埋め、構造物を自己修復します。このメカニズムは、現代の科学者たちによっても確認されており、バクテリアや特殊なカプセルをコンクリートに混入することで、同様の自己修復機能を持たせる研究が進められています。

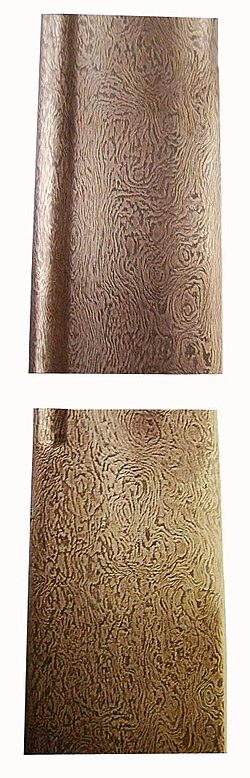

2. ダマスカス鋼(ウーツ鋼):伝説の切れ味と強靭さを誇る金属

紀元前3世紀の南インドで生まれたとされるウーツ鋼は、その後の鍛造技術によって伝説的なダマスカス刀へと姿を変えました。ダマスカス刀は、剃刀のような鋭い切れ味と、衝撃に対する並外れた強靭さを併せ持つことで知られています。

近年の電子顕微鏡などを用いた分析により、ウーツ鋼の内部には、バナジウムやモリブデンを豊富に含む炭化物のナノ粒子ネットワークが存在し、これが亀裂の進展を妨げていることが明らかになりました。また、鍛造時の周期的な熱処理と繰り返される折り畳みによって、硬いセメンタイト層と比較的柔らかいフェライト層が交互に重なる独特の縞模様の微細構造が形成され、これがダマスカス鋼特有の性質を生み出していたのです。現代の金属学者は、粉末冶金やレーザー積層造形といった最新技術を駆使し、この古代の製法を再現しようと試みています。

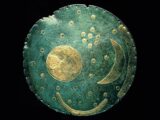

3. リュクルゴスの聖杯:古代ナノテクノロジーが生んだ虹色の奇跡のガラス

4世紀のローマで作られたリュクルゴスの聖杯は、古代におけるナノテクノロジーの驚くべき一例と言えるでしょう。この杯は、光の当たり方によってヒスイのような緑色から、透き通るようなルビー色へと劇的に変化します。

その秘密は、ガラスの主成分であるシリカの中に、直径わずか15~25ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)という極めて微細な金と銀の粒子が分散していることにあります。これらのナノ粒子が、光の波長によって異なる散乱や透過を起こす「局在表面プラズモン共鳴」という現象により、このような美しい色彩変化が生まれるのです。

この古代のナノ技術は、現代において、通貨や有価証券の偽造防止技術、あるいは太陽光の強さに応じて色調を変化させ、建物の冷房負荷を軽減するダイナミックウィンドウ(調光ガラス)の開発などに応用されています。

関連:オーパーツ?1600年前のローマ帝国はナノテクノロジーを駆使していたのか 「リュクルゴスの聖杯」が謎すぎる

4. エジプトのファイアンス:世界最古のガラス状装飾品、その鮮やかな色彩の謎

釉薬をかけたセラミック(陶磁器)よりも遥かに古い歴史を持つエジプトのファイアンスは、石英の粉末を主成分とし、これにアルカリ性の融剤(天然炭酸ソーダや植物灰)と銅をベースとした着色剤を混ぜて焼き固めたものです。800℃から950℃という高温で焼成する過程で、表面のごく薄い層が溶融し、自己ガラス化することで、銅ケイ酸塩を豊富に含むガラス質の被膜が形成されます。これが、ファイアンス特有の鮮やかなトルコ石色や深青色の輝きを生み出すのです。焼成時の窯の中の酸素濃度をわずかに変化させるだけで、釉薬の不透明度や色の飽和度が大きく変わるという、非常に繊細な技術であったことが実験で再現されています。

現代の化学者たちは、この古代技術を参考に、環境負荷の少ない新たな融剤の開発や、微細な層構造を制御することでグラデーションを持つタイルなど、現代建築や芸術への応用を目指しています。

5. マヤブルー:熱帯雨林でも色褪せない、驚異の耐久性を持つ青色顔料

マヤ文明で広く用いられた鮮やかな青色顔料「マヤブルー」は、その驚くべき耐久性で知られています。熱帯の高温多湿な環境下でも、酸やアルカリ、さらには微生物による劣化にも強く、数百年を経てもなおその美しい色彩を保ち続けるのです。

この秘密は、インディゴ(藍)の染料分子が、パリゴルスカイトという特殊な粘土鉱物の持つ微細な管状構造の中に、水素結合やファンデルワールス力といった弱い力でカプセルのように封じ込められていることにあります。この有機物と無機物が複合したハイブリッド構造が、マヤブルーに類まれな安定性を与えているのです。

現代の科学者たちは、この構造をヒントに、他の天然染料を組み合わせることで、文化財修復用の塗料やインクなど、より幅広い色調を持つ耐久性の高い顔料の開発に取り組んでいます。

6. デリーの鉄柱:風雨に耐え、錆びることなき鉄の驚異

インドのデリーにそびえ立つ、西暦400年頃に建立されたとされる高さ約7メートルの鉄柱は、長年の雨風に晒されながらも、驚くほど錆びていません。その謎を解く鍵は、鉄柱の組成にありました。鉄の純度が98%以上と非常に高く、リンの含有量が約0.25~0.30%である一方、腐食を促進する硫黄やマンガンがごく微量しか含まれていなかったのです。これにより、鉄柱の表面にはミサワイト(δ-FeOOH)と呼ばれる非常に薄く緻密な酸化被膜が形成されました。この被膜が酸素の侵入を効果的に防ぎ、1500年以上もの間、鉄柱を錆から守り続けてきたと考えられています。

この失われた古代技術は、現代の耐食性に優れた鋼材開発、特に沿岸地域のインフラ整備などに役立つ低合金高リン鋼の開発に貴重な知見を与えています。

7. 中国・景徳鎮の陶磁器:光を通すほどの白さと、鈴のような澄んだ音色

唐代(7~10世紀)にその技術が確立され、宋代・明代に頂点を極めた中国・景徳鎮の磁器は、その美しさと品質の高さで世界に知られています。主原料であるカオリン(粘土の一種)と長石(ペツンツェとも呼ばれる)を70~75%、25~30%の割合で配合し、1300℃を超える高温の酸化雰囲気で焼成することにより、驚くほど純度の高い磁器が生み出されました。その結果、薄く作れば光を通し、軽く叩けば澄んだ鈴のような音色を奏でるほどの逸品となったのです。電子顕微鏡などによる分析では、粒子径が2マイクロメートル以下と均一で、微細な亀裂もほとんど見られないことが、その透明性と機械的強度の秘密であることが分かっています。

この洗練された製造技術は、現代の高性能セラミック開発、例えば航空宇宙部品や医療用の人工関節(オーソペディックインプラント)など、最先端分野への応用に繋がっています。

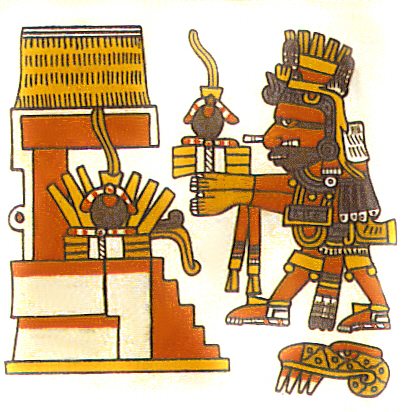

8. メソアメリカの加硫ゴム:グッドイヤーの発明に先立つ、驚くべき弾性素材

19世紀にチャールズ・グッドイヤーが加硫法を発明する遥か以前、古代メソアメリカのオルメカ文明やマヤ文明の人々は、天然ゴムの弾力性と耐久性を向上させる技術を持っていました。彼らは、ゴムの木(カスティーリャ・エラスティカ)から採取したラテックスに、特定のアサガオの一種の樹液を混ぜ合わせることで、ゴムボールなどを作っていたのです。このアサガオの樹液には有機硫黄化合物が含まれており、これがゴムの分子鎖同士を化学的に結合させる「架橋」を引き起こし、弾力性を高め、温度変化に対しても安定した機械的性質を保つことを可能にしていました。

これはまさに原始的な加硫プロセスであり、この古代の知恵は、現代における植物由来の硫黄供与体や天然の酸化防止剤を用いた、環境に優しい生分解性エラストマー(ゴム状弾性体)の開発研究に応用されています。

9. インカの耐震石積み:地震の力を巧みに受け流す、驚異の建築技術

ペルーのマチュピチュやサクサイワマンといったインカ帝国の遺跡で見られる精巧な石積みは、地震多発地帯における驚くべき耐震技術の証です。インカの石工たちは、花崗岩や安山岩といった硬い石材を、まるでパズルのように複雑な形状に加工し、わずか1~2ミリメートルという驚異的な精度で組み上げていました。特に注目すべきは、石材の接合面が凸凹にかみ合うように作られている点です。これにより、マグニチュード7.5クラスの地震が発生したと仮定したシミュレーションでは、個々の石材が最大3ミリメートルほど横方向にずれ動いたり回転したりすることで、地震のエネルギーを効果的に吸収・分散し、構造全体の倒壊を防ぐことが示されています。また、石材の表面を滑らかに研磨することで、接触圧力を均一にし、応力集中を避ける工夫もなされていました。

この数千年前に確立された地震に強い設計思想は、現代の建築工学においても、レーザースキャンやロボット加工技術、さらには光ファイバーセンサーなどを組み合わせることで再現が試みられ、その有効性が再評価されています。

10. ギリシャ火:水上でも消えず、船体にも吸着する謎の焼夷兵器

東ローマ帝国(ビザンツ帝国)で海戦の切り札として恐れられた「ギリシャ火」は、水上でも燃え続ける強力な焼夷兵器として有名ですが、同時に船体に塗布することで防水効果を発揮する炭化水素ベースの接着剤(シーラント)としても機能していました。

ビザンツの文献には、松脂、ナフサ(粗製ガソリン)、生石灰、硫黄、ピッチ(天然アスファルト)などを混合したと記されています。テッサロニキ・アリストテレス大学で行われた再現実験では、当時の記述に近い割合(重量比30~40%)の松脂と精製ビチューメン(歴青)を石灰水と混合すると熱重合が起こり、72時間塩水に浸した後も接着力を保つ、強固で安定した構造を形成することが確認されました。

現代の化学者たちは、この古代の処方を分析し、その知見を基に毒性のある防汚剤を使用せずに、高い接着力と撥水性を併せ持つ、生物から着想を得た新しい船舶用コーティング剤の開発を進めています。

これらの古代の「オーパーツ」とも言える素材は、現代に生きる私たちに、人間の創意工夫の無限の可能性を教えてくれます。過去の叡智に学び、未来を切り拓くヒントは、まだ解明されていないロストテクノロジーの中に数多く眠っているのかもしれません。

参考:Listverse、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊古代の驚異「ロストテクノロジー」10選!…自己修復コンクリートから虹色の杯まで、失われた超技術の秘密のページです。オーパーツ、リュクルゴスの聖杯、ロストテクノロジーなどの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで