デジャヴの逆「ジャメヴ」とは? ― 日常が突如“非現実”に変わる奇妙な現象の正体

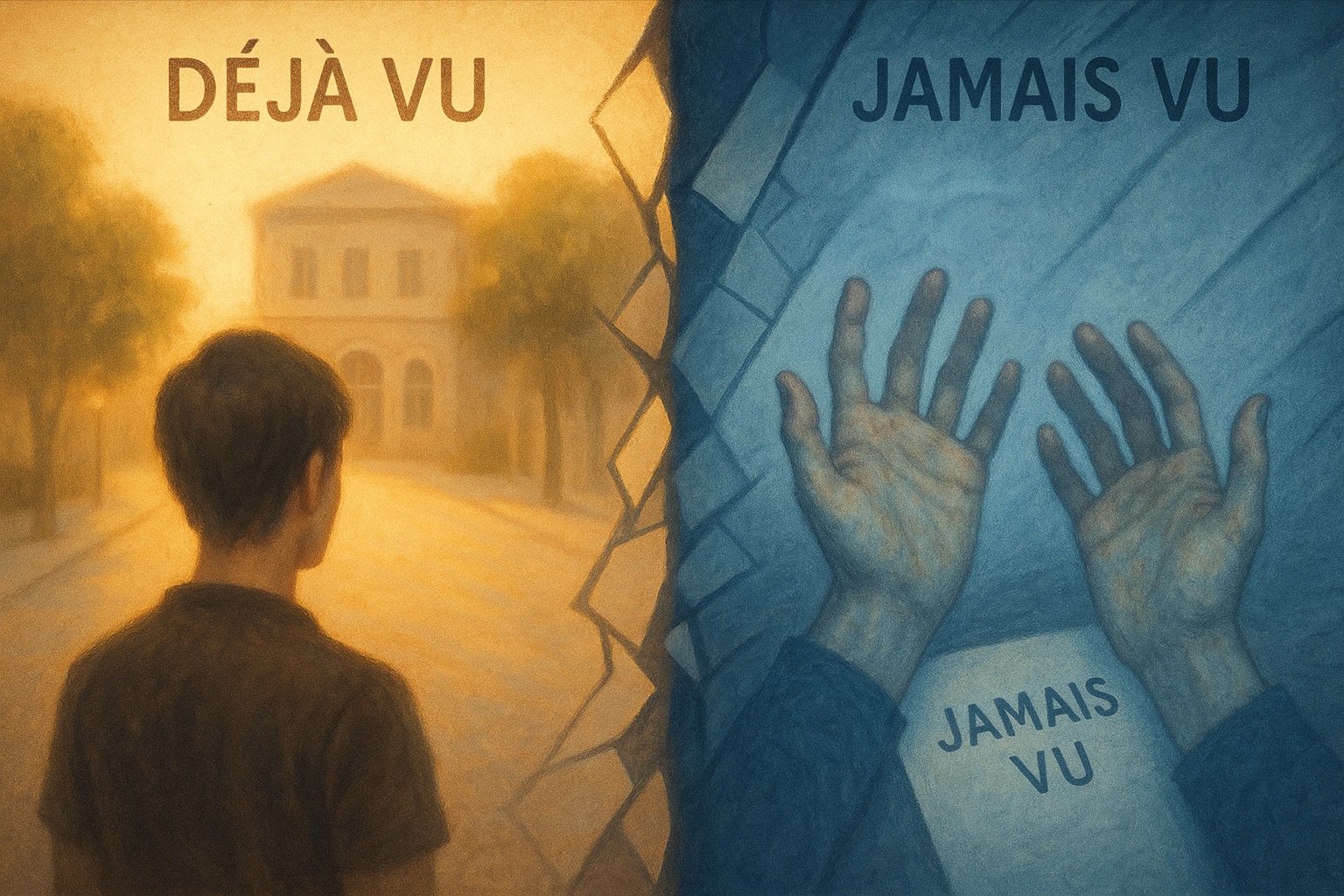

初めてのはずなのに、なぜか経験したことがあるように感じる「デジャヴ(既視感)」。この不思議な感覚は、実は我々の記憶システムが正常に機能している証拠である。脳の「親近感」を検出する部分が現実とズレを起こした際に、「何かがおかしい」と警告を発する一種の“事実確認”機能なのだ。

しかし、人間の脳は、時にデジャヴよりもさらに奇妙で、不可解な現象を引き起こす。それが、デジャヴの正反対の現象、「ジャメヴ(未視感)」である。

「ジャメヴ」― よく知るものが、見知らぬものに変わる瞬間

ジャメヴとは、よく知っているはずの物事が、突如として非現実的で、目新しいものに感じられる現象だ。例えば、見慣れた人の顔が突然、見知らぬ他人のように見えたり、ミュージシャンが弾き慣れたはずの曲の途中で、一瞬どこを弾いているのか分からなくなったりする。あるいは、毎日通る道で方向感覚を失い、まるで初めて来た場所のように感じられることもある。

日常生活に関する調査では、「試験中に簡単な単語を正しく書いたはずなのに、なぜか間違っているような気がして、何度も見つめてしまった」といった報告が寄せられている。デジャヴよりも稀で、より不気味で不安にさせる体験だと言えるだろう。

このジャメヴは、同じことを繰り返したり、何かをじっと見つめたりすることで引き起こされることがある。研究者の一人は、高速道路を運転中に、ペダルやハンドルの操作が突如として分からなくなり、感覚が“リセット”されるまで路肩に車を止めざるを得なかったという、恐ろしい体験を告白している。

簡単な実験で「ジャメヴ」を再現する

この謎に満ちたジャメヴ現象だが、実は研究室で簡単に誘発できることがわかった。

最初の実験では、94人の学生に同じ単語を繰り返し書き続けてもらった。「door(ドア)」のようなありふれた単語から、「sward(芝地)」のようなあまり使わない単語まで、12種類の単語が用意された。

その結果、参加者の約70%が、「何だか奇妙な感じがする」という理由で、少なくとも一度は書くのを中断した。この感覚こそが、ジャメヴと定義されたものである。この現象は、書き始めてから約1分後(平均33回反復)に、特に見慣れた単語で発生する傾向があった。

次の実験では、最も一般的な単語である「the」だけで試した。すると、55%の参加者が、やはりジャメヴに一致する理由で書くのをやめた。参加者たちは、「見つめれば見つめるほど、意味が失われていく」「誰かに騙されて、これが単語ではないと思わされているようだ」といった奇妙な感覚を報告している。

「ジャメヴ」は脳の“現実チェック機能”

なぜこのような現象が起こるのか。現在の主要な科学的説明は、「飽和」という概念である。一つの表現が過剰に繰り返されることで脳が飽和状態になり、その意味が失われてしまうというのだ。

例えば、「tress(髪)」という単語のループ音声を繰り返し聞いていると、脳が飽和し、やがて「dress(ドレス)」や「stress(ストレス)」といった、音の似た別の単語が聞こえ始める「言語変容効果」という現象が知られている。

研究が新たに見出したのは、反復による意味の喪失が、「ジャメヴ」という特有の感覚を伴うという点だ。

ジャメヴとは、「何かが自動的になりすぎている、反復されすぎている」という脳からの警告シグナルなのである。それは、我々の認知システムが、同じ作業に長く没頭しすぎず、必要な場所に注意を向けられる柔軟性を保つために不可欠な機能だ。この「非現実感」こそが、実は脳が行う一種の“現実チェック”なのだ。

この研究は、強迫性障害(OCD)の理解にも繋がる可能性がある。例えば、「ドアの鍵を閉めたか」を何度も確認する強迫行為は、その行為自体を無意味化させ、本当に鍵が閉まっているかどうかの確信を失わせる。このような悪循環を断ち切るヒントが、ジャメヴの研究に隠されているかもしれない。

ゲシュタルト崩壊とも呼ばれるこの奇妙な感覚。結局のところ、私たちの脳は、時々リフレッシュを求めて小さな反乱を起こすのかもしれない。

参考:ScienceAlert、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊デジャヴの逆「ジャメヴ」とは? ― 日常が突如“非現実”に変わる奇妙な現象の正体のページです。デジャヴ、既視感などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで