■内側と外側がシンクロしていく

ーー街とかも、きっと、人間が自分のなかにあるイメージを外に出したものですもんね。内臓は世界にあるあらゆるものの原型なのかもしれない。

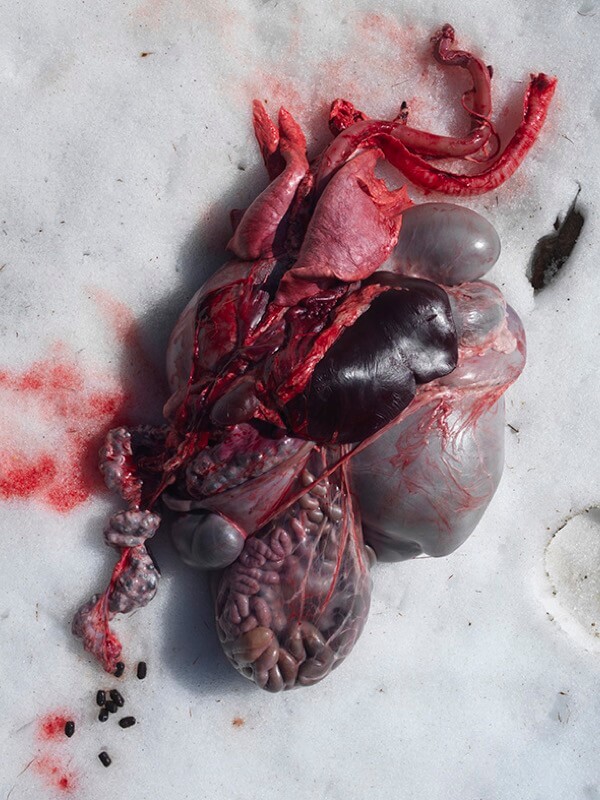

石川:極端に言うと、そうですね。全部に繋がって見える。世の中とか社会とかという所まで行くと、だいぶ距離が出てくると思うんですけれど、簡単に言ったら、山にいると、内臓が木の枝とか岩とかと同じように見えてくるんですよ。木の枝が重なっている写真があって、あれが細胞とか、腸とかを包んでいる網脂(あみあぶら)の網目にも見えたりする。内臓のドシンとした姿が岩のように見えてきたり、血管が川の水脈に見えてきたり、落ちている木の葉が剥がれた皮膚と同じように見えたりとか。

そこから、体の内側と外側がどんどんシンクロしていって、大きく見ても小さく見ても同じものが出てくる感じ。形には意味があって、その形から繋がっていく何かがある。今回の写真展はそういうのを伝え切れるように構成してるんですけれど。

ーー写真を見たときに不思議だったのが、内臓にせよ動物の頭にせよ、ただの物には見えなかったことなんです。死んでしまえば、ある意味、物になるじゃないですか。でも、石川さんの写真は、物がただそこにある、というふうには見えなかった。死んでいるのに生きている感じというか。

石川:撮り方としては物っぽく撮っていますよね。でも、それを、他の自然の風景とかと同じように見る。共通の視点っていうか、方向から見ることで、それらが繋がって行くことにもなるし、そうすると、それは、物でも無くなるっていうか。それを何かといえば、わからないんですけど。それは風景であって、内臓であって、猿の生首であって、それぞれである、ということにしかならないんだけど、それは、物ではないんですよね。そういうふうに、同じ見方で、静かにまっすぐ見るようにしていました。

ーーたぶんそれが、石川さんが感じた「循環」。その循環の総体が「いのち」なのかって、思ったんです。

石川:今僕が把握しているだけの、僕の想像できるだけの命ですよね。他にもめっちゃあるとは思っているんだけど、今回の作品ではそういうことですね。

ーー撮り進めていくなかで、内臓の見え方は変わってきましたか?

石川:よく見えるようになってきたとは思います。初めて見る時は、雰囲気しか見えないんですよ。内臓ってこんなもんだ、みたいな。それが、撮ってよく見ていくと、肺がわかるようになったり、心臓がわかるようになったり、これは胃袋だ、これは腸だ、っていうふうにわかるようになってくる。で、それを開いたらこうなってるっていうのもわかるようになってきて、そうしていくと、自然のものと繋がって見えてくる。

ーー初期の作品『脳みそポートレイト』で、人のヌードのお腹の部分に森の木を合成した写真がありましたね。それを思い出したのですが、あの写真も内側が外側につながっているイメージにも見えます。『いのちのうちがわ』と繋がっていたりしますか?

石川:確かにそういうイメージですよね。体がガジュマルの根っこと繋がっているみたいな。でも、あの写真で言うと、そこまで考えているわけじゃなくて、もう少し別の感覚で、ちょっと内臓っぽいみたいな感じで木の枝を合成してたから、今ほど自分の体と自然が同じようなものだっていう所まではいっていないですね。

ーータイトルをひらがなにしたことの意図はあるんですか?

石川:子供でも読めるようにです。『いのちのうちがわ』にあることって、人が生きていくなかで、それくらい基本的なことだと思ってるんですよ。それに、「いのちって何なの?」とか、「何についてのいのちなの?」とか。人の命だけの話じゃないから。

「うちがわ」っていうのは、この作品の中では、内側と外側がぐにゃぐにゃになっていて、石を内臓のように感じたり、内臓を石に感じていたり、いろんなことのなかで、それがグラデーションになって、じゃあ内側ってどこなのか? っていうことでもあるから、それでひらがなにしてるんです。どこの内側? 地球の内側のこと? とか、大気圏の中は内側なのか? とか、体の中だけが内側なのかな? 実は外側かな?、みたいな、微生物にしてみれば、体の中は外側かなとか、そういう感じに自分がなってきている。

ーー内臓を中心に微生物から宇宙までが繋がった、マトリョーシカのような世界観の作品のような印象があります。

石川:マトリョーシカよりも、もっと複雑な繋がりがある気がするんですよね。斜めに繋がってるのかもしれないし、別のものなのに逆さにしたら同じになるとか、中と外が同じものだったりとか、単純に、形が同じとか素材が同じとかそれだけのこともあるし、本当にいろんな複雑な繋がり方をしているなっていう。