ヴォイニッチ手稿は本物の言語か?“ジップの法則”が示す驚くべき可能性

古代の未解読文書「ヴォイニッチ手稿」が、既知のほぼ全ての言語が従う「ジップの法則(Zipf’s law)」に合致することが判明した。これは、この謎多き書物が単なる戯言ではなく本物の言語である可能性を示唆している。

謎に包まれたヴォイニッチ手稿

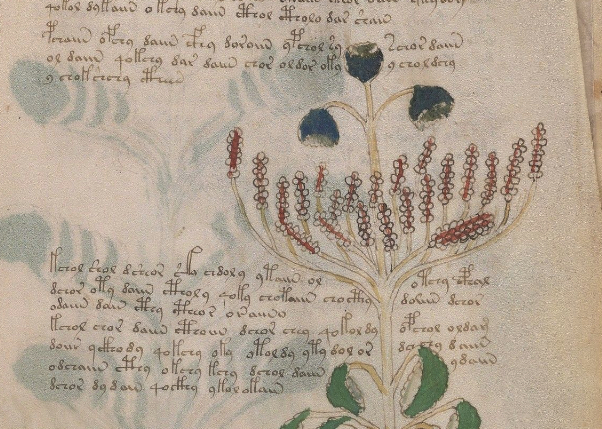

ヴォイニッチ手稿は、その奇妙な挿絵と未解読の文字で知られる古代の文書だ。未知の植物や天文学的シンボルが描かれ、何世紀にもわたり専門家を悩ませてきた。炭素年代測定によれば、手稿の羊皮紙は1404年から1438年の間に作られた可能性が高い。しかし、確実に知られる最初の所有者は16世紀後半の人物であり、その間の約1世紀の来歴は不明である。挿絵の様式からは南ドイツか北イタリアで作られたと推測されるが、その内容は依然として謎に包まれており、精巧な捏造説も存在する。

言語の普遍的法則「ジップの法則」

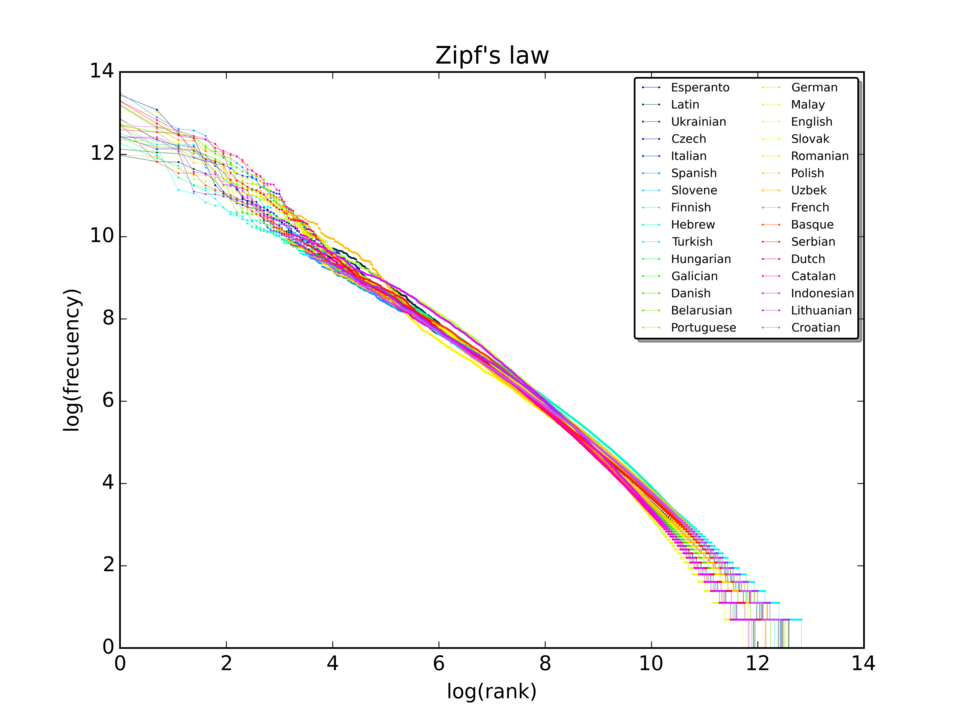

この謎多きヴォイニッチ手稿を分析する上で興味深い発見があった。それは、この手稿が「ジップの法則」に従うということだ。ジップの法則とは簡単に言えば、どんな言語においても単語の出現頻度とその順位の間に特定の統計的関係が見られるという法則である。最もよく使われる単語は、2番目によく使われる単語の約2倍、3番目の単語の約3倍…というように出現頻度が続く。

この法則は英語だけでなく、ヒンディー語、フランス語、中国語、スペイン語など、調査されたほぼ全ての既知の言語で確認されている。驚くべきことに、まだ解読されていない言語、そしてヴォイニッチ手稿の単語群もこの法則に従っているように見えるのだ。

The Voynich manuscript follows Zipf’s Law, which is common to almost every natural language in existence! [OC]

byu/realmathtician indataisbeautiful

ヴォイニッチ手稿と言語の可能性

ヴォイニッチ手稿の単語頻度がジップの法則に従うという事実は、これが単なるランダムな文字列や単純な暗号ではない可能性を強く示唆する。ある研究によれば、人間の言語における頻度順位分布はランダムなテキストとは著しく異なり、ジップの法則に見られるような特徴は、単純なランダムな文字列には現れにくい。

さらに、ジップの法則が発見されたのは、ヴォイニッチ手稿が作成されたとされる年代よりもずっと後であるため、当時の人物がこの法則を知って意図的に模倣したとは考えにくい。これは手稿が捏造であるという説に対する有力な反論材料となる。

研究チームはまた、手稿内の関連する単語が接頭辞や接尾辞において類似した形態論的パターンを共有していることを指摘している。これは手稿の根底にある言語(もし存在するとすれば)が、形態論(語形)と意味論(意味)の間に強い関連性を持つ可能性を示唆しており、例えば漢字のように図形的な形が意味と直結する文字体系を想起させる。

ジップの法則自体の謎と深まるヴォイニッチ手稿の謎

しかし、ジップの法則自体も完全には解明されていない。なぜ人間の言語がこのような正確な数学的規則に従うのか、その理由は未だ謎に包まれている。単語の頻度が変化するのは自然だとしても、なぜこれほど特定の法則に従うのかは不明だ。努力最小化の原理や情報伝達の効率性、言語の発展プロセスなどが要因として考えられているが、決定的な説明はない。

チャールズ・ダーウィンの『種の起源』のような長大な著作でさえ、この法則におおむね従うことが確認されている。つまり、ジップの法則は言語だけでなく、情報伝達の様々な側面に見られる普遍的な現象なのかもしれない。

ヴォイニッチ手稿がこの謎多きジップの法則に従うという事実は、手稿が本物の言語である可能性を高める一方で、さらなる謎を我々に投げかける。もしこれが未知の言語であるならば、どのような人々が、何を伝えるためにこの書物を作り上げたのか。

ジップの法則という新たな手がかりはヴォイニッチ手稿の解読に向けた希望の光となるのだろうか。その答えは、今後のさらなる研究に委ねられている。

参考:IFLScience、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊ヴォイニッチ手稿は本物の言語か?“ジップの法則”が示す驚くべき可能性のページです。言語、ヴォイニッチ手稿などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで