150年続く「人食いの木」伝説。鍵を握る“失われた写真”と、マダガスカルの毒木「クマンガ」が示す真実

未確認の生物を追う「未確認動物学(クリプトズーロジー)」は有名だが、その植物版である「未確認植物学(クリプトボタニー)」という分野がある。科学的には未承認ながら、存在が報告される伝説の植物を調査する学問だ。その世界で、150年以上にわたって人々を魅了し続ける最大のスターが、マダガスカルの「人食いの木」である。

1874年に初めて大々的に報じられて以来、多くの探検家がこの巨大な食肉植物を求めてアフリカの広大な島のジャングルに分け入ったが、その姿を見た者はいない。人間を生贄に捧げる部族がこの木を崇拝している、というおどろおどろしい話だけが語り継がれてきた。

しかし、ある一人の冒険家が、この恐怖の木を発見して生還しただけでなく、その存在を証明する「写真」を持ち帰った、という主張が存在する。この奇妙で魅力的な謎を解きほぐし、真実がどこにあるのかを探ってみよう。

伝説の始まり:150年語り継がれる恐怖の目撃談

すべては1874年5月2日付の新聞『ニューヨーク・ワールド』の記事から始まった。植物学者カール・レッシュが、ムコド族と呼ばれる小柄な部族と共に、人食いの木(学名:Crinoida Dajeeana)に遭遇したという衝撃的な内容だ。

レッシュの記述によれば、その木の幹は高さ2.4メートルのパイナップルのようで、長さ3.6メートルにもなる8枚の葉が地面まで垂れ下がっていたという。木には皿状の受けがあり、そこからは甘く、それでいて強烈に酔わせる液体がにじみ出ていた。さらに、空に向かって伸びる緑色の毛深い触手は、絶えずうごめいていたという。

レッシュが恐怖に見守る中、ムコド族は一人の女性を無理やり木に登らせ、その毒々しい樹液を飲ませた。部族が熱狂的に祈りを捧げると、木は突如として命を宿し、その触手で犠牲者をきつく締め上げ、巨大な葉が彼女を包み込んだ。女性の命が絞り取られると、粘り気のある蜂蜜のような液体が、犠牲者の血や内臓と混じり合い、幹を伝って滴り落ちたという。レッシュはその場から逃げ出したが、後日戻ってみると、木の根元には犠牲者の頭蓋骨だけが静かに転がっていた。

この話は後に、多くの調査によってレッシュという植物学者もムコド族も存在しない、新聞記者によるデマだったと結論付けられている。それでもなお、この話の根底には何か魅力的な真実が隠されていると感じる人々が、人食いの木を探し続けてきた。その一人に、チェコの冒険家イヴァン・マッカールがいる。

失われた「証拠写真」を求めて

1998年、マッカールは人食いの木を探すべくマダガスカルへ旅立った。彼の心を動かした理由の一つに、1935年にこの木を探したとされる元イギリス軍将校「L・ハースト」の存在があった。

マッカールの記録によれば、ハーストはムコド族こそ見つけられなかったが、ある狩人から人食いの木が実在し、今でも密かに人間が生贄に捧げられているという話を聞き出した。そして4ヶ月の探索の末、ついに巨大な食肉植物に遭遇したというのだ。

「ハーストは、ネズミのような小動物を飲み込む巨大な食虫植物の写真や、その下に大きな動物の骸骨が転がる未知の木の写真などを持ち帰った」とマッカールは記している。しかし、木が巨大すぎて持ち帰れなかった上、科学者たちは写真を偽物とみなし、彼の発見は無視された。失意のハーストは再びジャングルへ向かったが、二度と戻ることはなく、謎の死を遂げたとされる。

マッカールは、このハーストが撮影したとされる写真が、どこかの出版物に掲載されたはずだと信じていた。だが、その場所を特定できないまま彼は2013年に亡くなり、写真の行方は謎に包まれたままだ。

記憶違いか?ハースト探検隊の真相

果たして、失われた写真は本当に存在するのだろうか。ここで一つの仮説が浮かび上がる。マッカールが語った「L・ハースト」とは、1932年に人食いの木の探検を計画した「ヴィクター・ド・ラ・モット・ハースト大尉」の記憶違いではないか、というものだ。

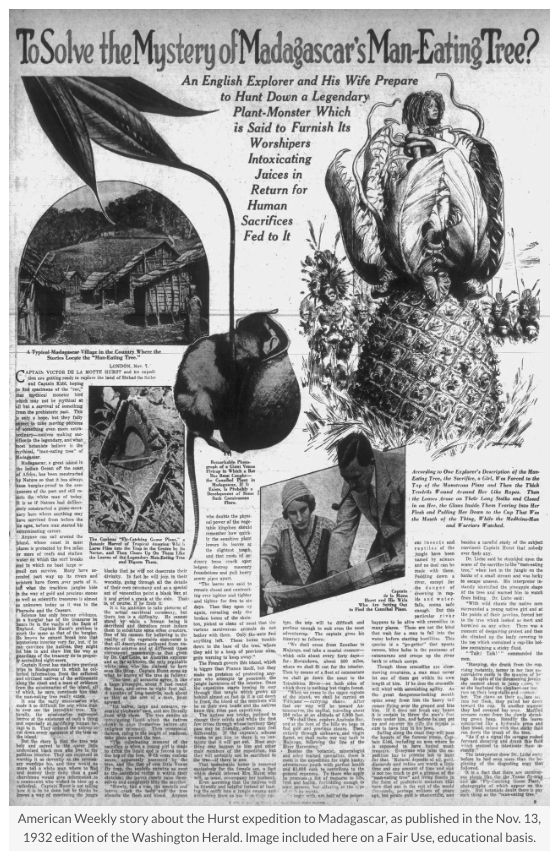

ハースト大尉は当時、新聞で大々的に探検隊員を募集していた。彼の探検計画は、人食いの木の生贄の儀式を撮影することに主眼が置かれていた。当時の新聞には、女性が生贄にされるショッキングなイラストと共に、「巨大なハエトリグサに捕らえられたネズミ」とされる写真も掲載されていた。

この「ネズミの写真」こそ、マッカールが「ハーストが撮った写真」として記憶していたものの正体ではないだろうか。つまりマッカールは、1932年に報じられた「探検計画の記事」を、実際に行われた「探検報告の記事」だと勘違いして記憶してしまった可能性があるのだ。

ちなみに、ハースト大尉の探検は実際には行われなかったか、あるいは計画倒れに終わった可能性が高い。彼はその後、天寿を全うした記録が残っており、少なくとも人食いの木に食べられてはいないようだ。

「人食い」ではない、もう一つの「悪魔の木」

では、マッカール自身の探検はどうだったのか。彼は地元民から「悪魔の木」についての情報を集め、ついにキンコニー湖のほとりで「クマンガ」と呼ばれる恐ろしい木にたどり着く。

地元では、「クマンガは人や動物を食べるわけではないが、猛毒を持ち、遠くからでも命を奪う。特に花の咲く時期は、毒を含んだ空気が風のない日にあたりに漂い、葉に止まった鳥は死んで落ち、木陰で休もうとした動物は即死する」と恐れられていた。マッカールは、この木の下に転がる動物の骸骨を見れば、人食いの木の伝説が生まれるのも無理はない、と考えた。

このクマンガ(学名:Erythrophleum couminga)は、実際に極めて毒性の高い樹皮を持つことが科学的に知られている。そして、かつてマダガスカルでは、この木の毒を飲ませて罪人を裁く「神明裁判」という儀式に使われていたのだ。毒を飲んで吐き出せば無罪、死ねば有罪。この木の毒性は人々の間に強烈な印象を残し、花や雨水、燃やした煙さえも致命的だという迷信を生んだ。

伝説は終わらない:ロマンと真実のはざまで

結局、マッカールは伝説の人食いの木そのものを見つけることはできなかった。しかし、彼の探求は、伝説の源泉となった可能性のある、マダガスカルの恐ろしい植物文化と、猛毒を持つ実在の「悪魔の木」の存在を明らかにした。1874年のデマ記事が、奇しくもマダガスカルに実在した毒木と儀式の伝統にどこか通じていたのは、歴史の皮肉だろうか。

失われた写真の謎は、おそらくマッカールの記憶違いの中に答えがあるのだろう。だが、それでもなお、古い雑誌のページの中に、神話が現実であったことを証明する一枚の写真が眠っているかもしれない、と期待してしまう。人食いの木をめぐる探求は、これからも人々の心を掴んで離さないに違いない。

参考:AMERICAN STRANGENESS & The Missing Thunderbird Photo Mystery、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊150年続く「人食いの木」伝説。鍵を握る“失われた写真”と、マダガスカルの毒木「クマンガ」が示す真実のページです。食虫植物、毒、人喰いなどの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで