船乗りたちが見た“乳白色の海” – 何世紀も続く謎「ミルキー・シー」の正体とは?

1967年1月、アラビア海を航行中の商船「SSイクシオン号(SS Ixion)」の乗組員は、まるでSFの世界から飛び出してきたかのような奇妙な現象に遭遇した。見渡す限り、周囲の海全体が不気味な乳白色の光を放っていたのだ。

「水平線から水平線まで、あらゆる方向の海が燐光を発していた。眩しいほどではないが、夜光時計の光に似た、明確な輝きだった」と、同船の二等航海士J・ブルンスキル氏は記録している。「月はちょうど沈んだばかりで、海全体が空よりも数段明るかった」。

この奇妙な現象はしばらく続いた後、徐々に光が弱まり、海は通常の夜の姿に戻ったという。ブルンスキル氏は、光る海を目撃している間、奇妙な感覚に襲われたとも記している。「現象の最盛期に海面を見つめていると、目の焦点を合わせるのがほとんど不可能で、軽いめまいを感じた」。「この不気味さは昔の迷信深い船乗りたちに、もし岸から遠く離れて航行すれば、夜の間に船が世界の果てから落ちてしまうだろうと確信させたに違いない」。

何世紀も続く目撃報告 – 謎多き発光現象

同様の現象は、わずか9年後、同じアラビア海の海域で再び報告されている。MVウェストモーランド号のP・W・プライス船長と三等航海士N・D・グラハム氏は、海全体、そして水平線近くの空までもが「鮮やかな明るい緑色に輝き」、あまりの明るさに「白波も、うねりも、完全に平らに見える海面と見分けがつかなかった」と証言している。

このように、奇妙に光る、あるいは乳白色に見える海、通称「ミルキー・シー」の目撃報告は、何世紀にもわたって船乗りたちによって記録されてきた。しかし、その発生メカニズムや、どのような条件下で現れるのかなど、多くの謎が残されたままだ。その原因は何なのだろうか?

過去の記録と最新技術で謎に迫る

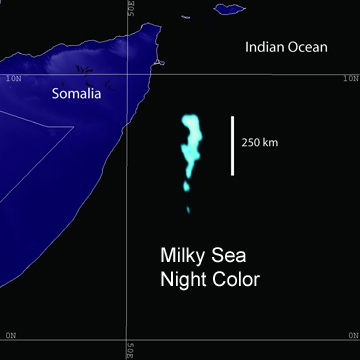

この長年の謎を解き明かすため、研究者たちは過去30年以上にわたる「ミルキー・シー」や関連する海洋生物発光現象の目撃証言を集め、初めて包括的なデータベースを構築した。さらに、これらの歴史的な報告を、現代の衛星に搭載された高感度な低照度画像システムによる観測データと照合している。

この研究(J・ハドソン、S・D・ミラー著、AGU: Earth and Space Science誌掲載)は、ミルキー・シーの発生と、エルニーニョ現象やインド洋ダイポールモード現象といった大規模な気候パターンとの間の潜在的な関連性を探求している。これにより、ミルキー・シーがいつ、どこで形成される可能性が高いのかを予測するための新たな知見が得られるかもしれない。

「ミルキー・シーは、海洋生物発光の中でも稀で、歴史的に伝説として語られてきた現象です」と研究者たちは記す。一般的に、点滅しない持続的な白い光を放ち、時には10万平方キロメートルもの広大な海域を照らし出し、数ヶ月間続くこともあるという。

目撃者の証言と研究の難しさ

「目撃者たちは、ミルキー・シーの中を航行する経験を、夜の雪原、『トワイライト・ゾーン(未知の次元)』、さらには聖書の終末(アポカリプス)に例えてきました」と論文の著者たちは述べる。何世紀にもわたって観測されているにもかかわらず、「その形成、持続期間、規模を支配する物理的および生物地球化学的なプロセスについては、ほとんど知られていない」のが現状だ。

ミルキー・シーの研究が困難な原因の一つは、質の高い科学的データの不足にある。また、現象が報告される海域が遠隔地であることが多く、その発生も予測不可能なため、計画的な調査が難しいという側面もある。

新たなデータベースと市民科学への期待

こうした研究の難しさを乗り越えるため、ハドソン氏とミラー氏は、過去何世紀にもわたる船乗りたちのミルキー・シー目撃記録を集め、それを最新の衛星データと組み合わせるというアプローチをとった。

彼らの研究論文では、30年以上ぶりにまとめられた貴重な目撃情報のデータベースを公開するとともに、ミルキー・シーの発生と、エルニーニョ現象のような大規模な気象パターンとの間に統計的な関係があるかどうかを初めて分析している。これにより、ミルキー・シーがいつ、どこで発生しやすいのか、その原因や予測の手がかりを探ろうとしているのだ。

研究者たちは、かつて「Marine Observer」という刊行物が、一般の船乗りたちからの報告を集めてミルキー・シーの貴重な情報を得ていた例を挙げる。そして、ソーシャルメディアなどが発達した現代において、このような「市民からの情報収集」の仕組みを復活させることが非常に重要だと主張している。これは、「科学者と、実際に海で現象に遭遇する可能性のある人々(船乗りなど)とを結びつける、貴重な架け橋になる可能性がある」というのだ。

「ソーシャルメディアのような現代のツールを活用すれば、世界中の人々から目撃情報を集め、専門家がそれを整理・分析することで、ミルキー・シーのような、まだよく分かっていない現象の研究を大きく進めることができる」と彼らは期待を寄せる。

謎に満ちた“光る海”は、いま科学の光で照らされ始めているのかもしれない。

参考:The Debrief、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊船乗りたちが見た“乳白色の海” – 何世紀も続く謎「ミルキー・シー」の正体とは?のページです。発光現象、海などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで