ニュートンでさえ“不可能”と考えた… 2つの金属球で「地球の重さ」を測ったキャベンディッシュの実験

「地球の重さを測ってみて」と言われたら、あなたはどうするだろうか。物理を熱心に学んでいなければ、どこから手をつければいいのか見当もつかないはずだ。そもそも、自分がその上に乗っているものをどうやって測ればいいのか。それはまるで、体重計そのものの重さを、別の体重計なしで測れと言われるようなものだ。

もし答えが出なくても落ち込む必要はない。人類が地球の質量の測り方を思いつくには1687年まで待たねばならず、実際に計算できたのは1798年のことだったのだから。

ニュートンの法則と欠けていたピース

17世紀の終わり、アイザック・ニュートンは万有引力の法則を提唱した。これは「宇宙のすべての粒子は、それぞれの質量と距離によって決まる力で互いに引き合っている」というものだ。数式で表すとF = G × (M₁M₂ / R²)となる。

この式を見ればわかる通り、片方の物体の質量(たとえば自分自身の体重)と、地球の中心までの距離がわかれば、地球の質量を計算できるはずだ。しかし、ニュートンの時代には大きな壁があった。数式にある重力定数「G」の値がわかっていなかったため、計算が不可能だったのだ。

ニュートン自身、惑星や月よりも小さな物体の重力を測ることは不可能だと考えていた。しかし、科学者たちは諦めなかった。地球の質量や密度を知ることは、他の天体の質量を解明するためにも極めて重要だったからだ。

山を使って地球を測る挑戦

1772年、王立協会はこの難問に挑むため「引力委員会」を設立した。彼らが最初に行ったのは、スコットランドにあるシェハリオン山を使った実験だった。

山には巨大な質量がある。そのため、その近くに振り子を吊るせば、山の引力によって振り子はわずかに山の方へ傾くはずだ。この傾きを測定し、山の形や大きさを測量することで、彼らは地球の大まかな密度を算出することに成功した。しかし、より正確な値を得るには、まだ決定的な何かが足りなかった。

小さな金属球が導き出した巨大な答え

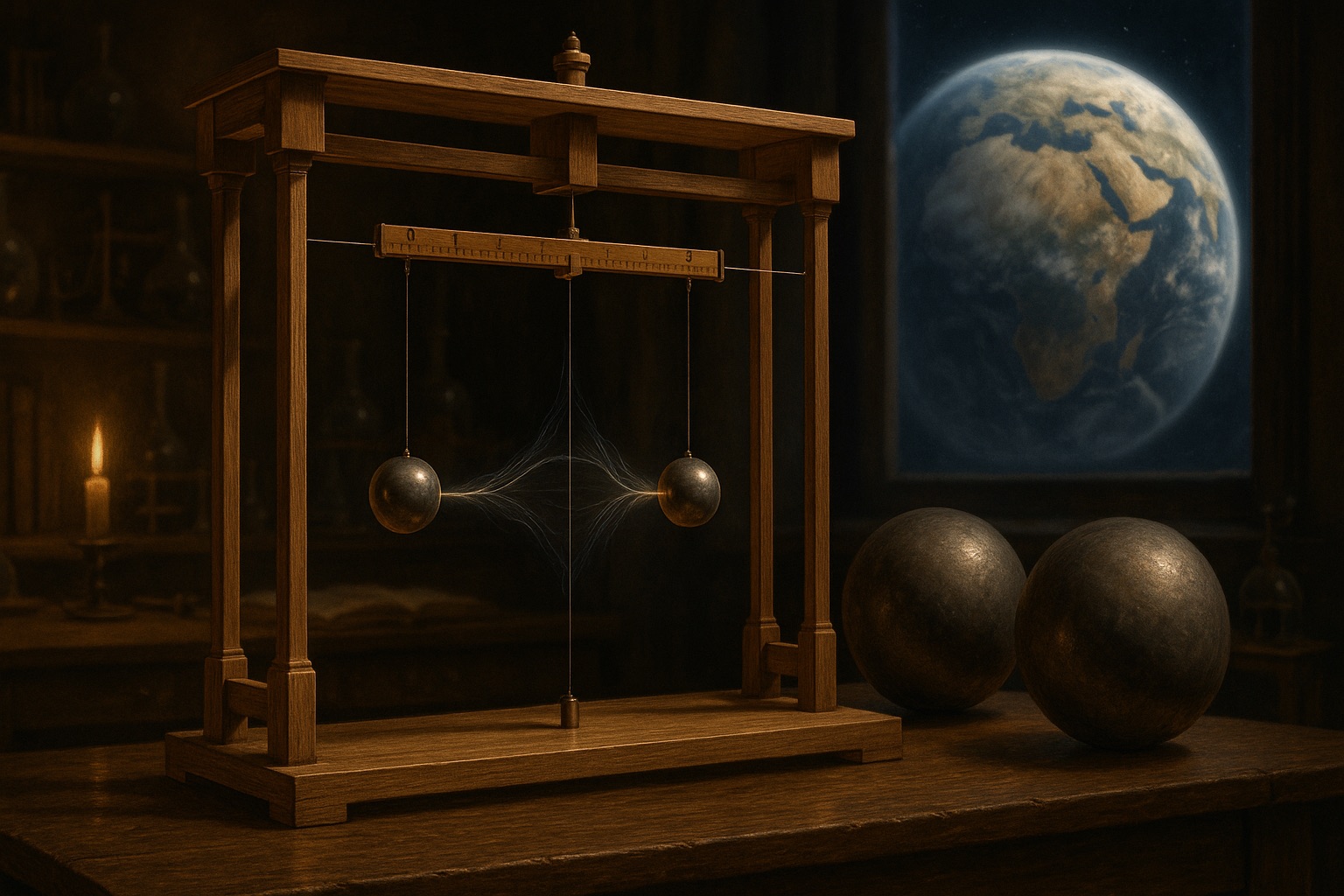

1797年、ついにブレイクスルーが訪れる。地質学者のジョン・ミッチェルが考案し、彼の死後に科学者ヘンリー・キャベンディッシュが引き継いだ実験によって、重力定数「G」が明らかになったのだ。これが有名な「キャベンディッシュの実験」である。

キャベンディッシュが使った装置は、驚くほどシンプルだった。彼は2つの小さな金属球と、それより大きな2つの鉛の球を用意し、それらが互いに引き合うわずかな力をねじり秤(ばかり)を使って測定したのだ。

地球が小さな球を引っ張る力(つまり重さ)と、大きな球が小さな球を引っ張る力を比較することで、ついに地球の質量が導き出された。その値は、およそ約5秭9740垓 kg(5,974,000,000,000,000,000,000,000kg)。

2つの小さな金属球を使った地道な実験が、私たちが住むこの巨大な惑星の重さを明らかにしたのである。

参考:IFLScience、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊ニュートンでさえ“不可能”と考えた… 2つの金属球で「地球の重さ」を測ったキャベンディッシュの実験のページです。地球、質量、キャベンディッシュの実験などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで