2026年は「SFの約束の年」だった? 100年前の『メトロポリス』から『電脳コイル』まで、フィクションが描いた未来の答え合わせ

かつて、2026年は「遠い未来」の象徴だった。100年も前の映画監督から、90年代のゲームクリエイターまで、多くの表現者たちがこの「2026年」という数字に特別な意味を見出し、空想の翼を広げてきた。

しかし、気づけば私たちは今、その「未来」の入り口に立っている。空飛ぶ車もホバーボードもまだ一般的ではないが、過去の作品を振り返ると、彼らが描いたビジョンが驚くほど今の世相を言い当てていることに気づかされる。

今回は、フィクションが描いた「2026年」の奇妙な姿を紹介しよう。100年前の予言は、果たして的中したのだろうか。

1. 2026年は「火星移住」の幕開け? 宇宙への野望

SFの大家たちが描く2026年は、人類が地球を飛び出す節目の年として描かれることが多い。

キム・スタンリー・ロビンソンの傑作小説『レッド・マーズ』では、2026年に100人の先駆者が火星テラフォーミングのために旅立つ。NASAの予測に基づいたリアリティ溢れる描写だが、現実の2026年を見渡せば、イーロン・マスク率いるSpaceXが奮闘してはいるものの、有人火星探査はまだ「もう少し先」の話だ。

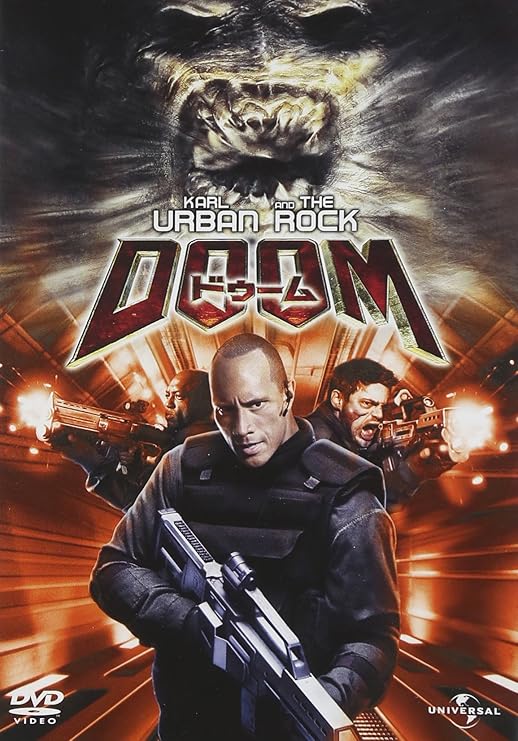

一方、2005年の映画『DOOM』では、2026年のネバダ砂漠で火星へと繋がるワームホール(ポータル)が発見される。一見すると荒唐無稽だが、ネバダ州といえばエリア51のお膝元。地下深くに未知のゲートが眠っているという設定は、オカルトファンならずとも「ありそうな話」に聞こえてしまうから不思議だ。

2. 「電脳」が現実を侵食するAR社会

テクノロジーの面で、最も現実の2026年に近いのは日本のアニメかもしれない。

2007年の名作『電脳コイル』は、2026年の日本が舞台だ。「電脳メガネ」をかけることで、街全体にAR(拡張現実)のインターフェースが投影されている。AppleのVision Proなどが登場した今の状況を考えると、この作品の先見性には脱帽するしかない。作中で描かれる「電脳ペットの死」や「デジタル依存」といった影の部分は、現代のSNS疲れにも通じる切実なテーマだ。

また、『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』も2026年が舞台だ。ARデバイス「オーグマー」によって日常がゲーム化する一方で、過去の記憶が奪われるという恐怖が描かれる。正直なところ、便利すぎるガジェットが私たちの脳や記憶にどんな影響を与えるのか、私たちはまだ本当の答えを知らない。

3. 格差と氷河期、崩壊する文明の肖像

明るい未来ばかりではない。多くのクリエイターは、2026年を「文明の曲がり角」として捉えていた。

1927年の伝説的無声映画『メトロポリス』は、約100年後の未来として2026年を描いた。そこには、高層ビルで贅沢に暮らす支配層と、地下で機械のように働く労働者の残酷な対比がある。驚くべきは、劇中に登場する女性アンドロイド。現代の生成AIやロボット工学に対する期待と不安を、100年も前に予見していたのだ。2026年、労働者が機械を打ち壊すというラストシーンが現実のデモや抗議活動と重なって見えるのは気のせいだろうか。

また、TVシリーズ版の『スノーピアサー』では、2026年、気候変動で氷河期となった地球をひた走る列車が舞台となる。限られたリソースを巡る階級闘争は、現代のエネルギー危機や格差社会の極端なメタファーだ。一歩引いて見てみると、私たちが乗っている「地球」という列車も、止まれないまま暴走しているように思えてならない。

4. 人類滅亡後の「静かな日常」

そして、最も不気味で切ないビジョンは、巨匠レイ・ブラッドベリの短編『優しく雨ぞ降りしきる (There Will Come Soft Rains)』だろう。

舞台は2026年8月4日のカリフォルニア。核戦争で人類が絶滅した後も、全自動の「スマートホーム」だけが淡々と朝食を作り、掃除をし、予定を告げ続ける。主人が一瞬で蒸発してしまったことも知らずに……。

現代のスマートホーム技術が進化する中、この物語は「人間がいなくなった後のテクノロジー」という究極の皮肉を突きつけてくる。日本では「九十九神(つくもがみ)」のように道具に魂が宿るという感覚があるが、ブラッドベリが描いたのは、魂のない機械だけが繰り返す空虚なルーティンだ。

2026年は「予言」の答え合わせ

映画『猿の惑星:新世紀(ライジング)』でも、2026年はパンデミックによって人類文明が崩壊した後の世界として描かれていた。幸い、現実の私たちはパンデミックを乗り越え、文明を維持している。

しかし、過去のクリエイターたちが一様に抱いていた「2026年への危機感」――格差、独裁、環境破壊、そして制御不能なテクノロジー――は、今まさに私たちが直面している課題そのものだ。

過去のSFは、単なる「空想」ではなく、未来に向けた「警告」だったのかもしれない。2026年という年を、彼らが描いたようなディストピアにしないための知恵を、私たちは今こそ試されている。火星に行くより先に、まずはこの地球を「メトロポリス」にしない努力が必要だろう。

TOCANAとしては、ネバダの砂漠にワームホールが見つかるという『DOOM』の予言だけは、密かに期待しておきたいのだが……。

参考:Listverse、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊2026年は「SFの約束の年」だった? 100年前の『メトロポリス』から『電脳コイル』まで、フィクションが描いた未来の答え合わせのページです。SF映画、未来予測、2026年などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで