超新星爆発の実態が判明か?地球から約1,150万光年離れた銀河M82のIa型超新星のガンマ線を観測!

「超新星爆発」…、それは宇宙の星が最期に起こす大爆発で、新しい星が発生したかのように強い光を出すことから、超”新星”と呼ばれる。その過程では様々な物質が生成され、私たちの身の回りにある鉄も、ほとんどは超新星爆発によって生まれたものであると考えられている。そう聞くと、宇宙の一大イベントも、なんだか身近なもの思えてくる。そんな超新星爆発が最近、新しい観測方法によって研究され始めたことはご存知だろうか?

■死んだはずの白色矮星が爆発して「Ia型超新星」に

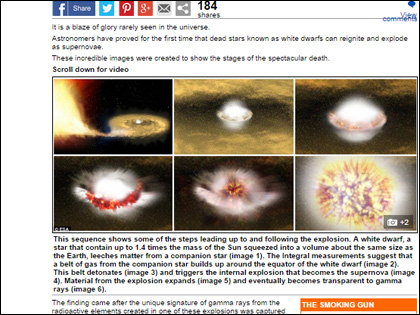

8月、科学雑誌「Science」にて、超新星爆発により発生したガンマ線を、欧州宇宙機関 (ESA)が運用する「インテグラル宇宙望遠鏡」で観測することに成功したという研究が発表された。今回の観測により、「白色矮星(はくしょくわいせい/下記に詳細掲載)」が超新星爆発を起こすことを明確に証明し、さらにその観測したデータから、今まで考えられていたものとは違った超新星爆発の様子が明らかになりつつある。

白色矮星や超新星爆発という言葉に馴染みのない方もいるかもしれないが、これを理解するには「恒星の一生」について知っていなければならない。恒星は、太陽のように自分で光を出す天体で、巨大な質量を持つことから、自身が持つ強い重力に潰れないように内部を高温・高圧状態に保つ必要があり、燃焼し続けなければならない。つまり、某元プロテニスプレーヤーのように、常に燃えていないといけないのだ。

恒星はその星の持つ質量によって異なった燃え方をする。太陽の8倍以上の質量を持つような大質量星は、鉄の核ができるまで自身を燃やし続けていき、燃やすものがなくなると自重によって潰れ、超新星爆発を起こす。その後は「中性子星」や「ブラックホール」となる。

太陽の8倍未満の質量を持つ星は、水素やヘリウムを燃やした後に質量を散逸させていき、「白色矮星」という小さな星となる。何も燃やさない白色矮星は自身の重力に対し、温度に依存しない「縮退圧」という力で耐えているが、それで耐えきれる重力の大きさは決まっており、それを「チャンドラセカール限界」という。その質量は太陽の1.4倍程度で、それ以上の質量を持つ白色矮星は存在できない。

白色矮星は通常、数十億年かけて熱が冷めていくだけの運命となるが、その星が連星、つまり双子のような星が傍らにある場合、その星(「伴星」という)からガスが降り注いで、限界質量を超えてしまうことがある。その結果、白色矮星が暴走的に燃えてしまい、超新星爆発に至ることがある、これを大質量星の超新星と区別して「Ia型超新星」という。

(左上画像)連星(左)から白色矮星(右)にガスが降り注ぎ物質流入が起きている

(左上画像)連星(左)から白色矮星(右)にガスが降り注ぎ物質流入が起きている関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊超新星爆発の実態が判明か?地球から約1,150万光年離れた銀河M82のIa型超新星のガンマ線を観測!のページです。NASA、杉田彬、研究、天文、星、ESA、ASTRO-H、白色矮星、超新星爆発などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで