悪夢に終わった実験「ユニバース25(universe 25)」楽園はなぜ地獄へ変わったのか?

「食料も水も住処も無限にあり天敵もいない。まさに理想郷」。そんな環境を与えられたマウスたちは、しかし、やがて互いを攻撃し、育児を放棄し、ついには絶滅へと向かった――。

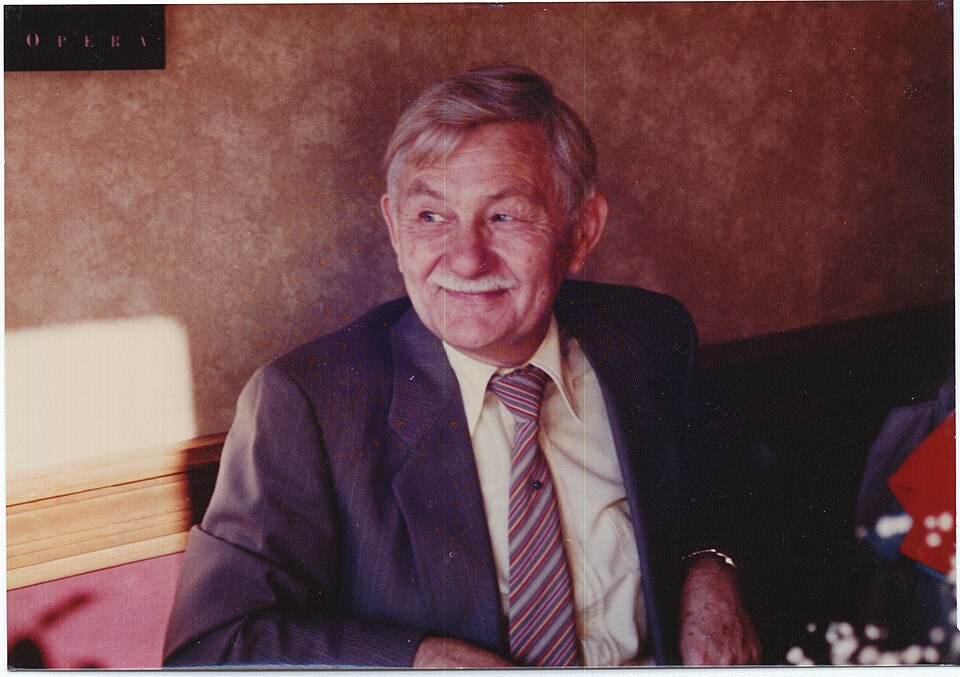

これは、1960年代後半から1970年代初頭にかけて、アメリカの動物行動学者ジョン・B・カルフーン博士によって行われた「ユニバース25」実験が描き出した衝撃的な結末だ。

この実験は単なる動物実験としてだけでなく、人口過密や社会崩壊といった、現代社会が抱える問題とも重ね合わせて語られることが多い。なぜ理想郷はディストピアへと変貌したのか?そして、この実験結果は、私たち人間に何を教えてくれるのだろうか。本記事では、「ユニバース25」実験の詳細と、それが現代社会に投げかける問いについて解説する。

「ユニバース25」実験の舞台設定:マウスたちの理想郷

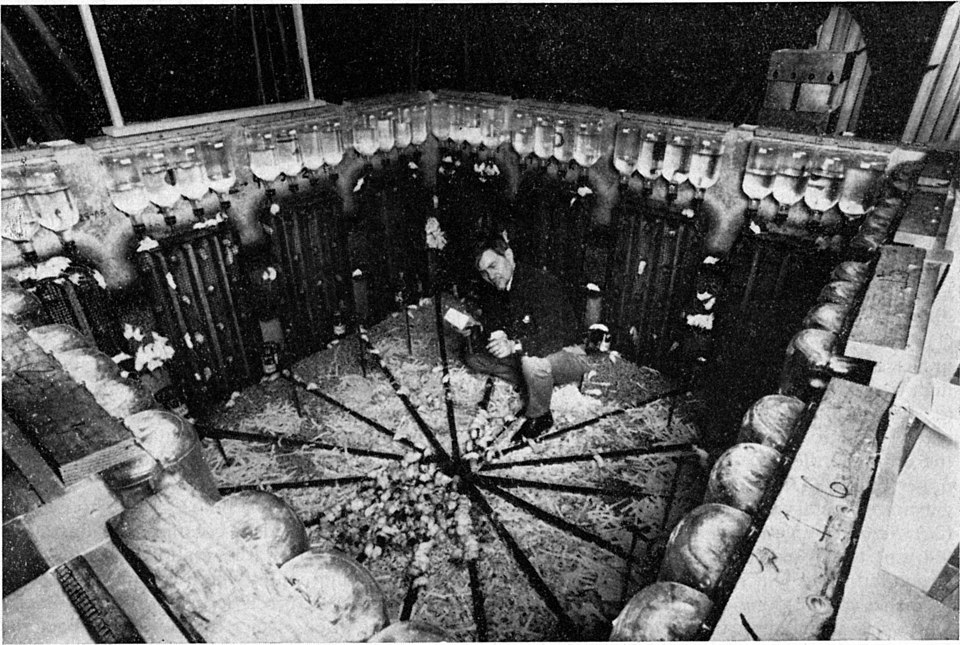

1968年に開始された「ユニバース25」。カルフーン博士は、約2.7メートル四方の広さを持つ囲いを準備し、これを4つの区画に分けた。

それぞれの区画には、いつでも食料を補給できる給餌ホッパー、給水ボトル、そして豊富な巣材が用意された。室温はマウスにとって快適な摂氏20度に保たれ、病気が持ち込まれることのないよう、衛生管理も徹底されていた。まさに、マウスにとっての「楽園」である。

この理想郷に健康な4組(オス4匹、メス4匹)のマウスが放たれた。カルフーン博士の狙いは、資源が無限にある状況下で、マウスの個体数が増加した際に社会行動がどのように変化し、どのような結末を迎えるのかを観察することだった。この囲いは最大で3840匹のマウスを収容できる設計だったが、実際の個体数のピークは約2200匹だったという。

実験の経過:繁栄から崩壊、そして絶滅へ

実験の経過は、大きく4つのフェーズに分けられる。

■フェーズ 期間(日数) 特徴

A:調整期(1~104日)初期は社会的な混乱や縄張り争いが見られ、最初の子供が生まれるまで続いた。

B:成長期(105~315日)個体数が600匹を超え、社会階層が明確になり、資源の過剰な利用も見られた。

C:停滞期(316~560日)個体数がピークに近づき、オスは社会から引きこもり、メスは孤立。社会構造が崩壊。

D:死の期(最終期)死亡率が出生率を上回り幼児死亡率は100%に。繁殖が停止し、最終的に絶滅。

当初、マウスの個体数は順調に増加した。約55日ごとに倍増し、快適な空間はすぐに埋め尽くされていった。しかし、個体数が620匹を超えたあたりから、その増加ペースは鈍化し、マウスたちの社会に不穏な変化が現れ始める。

観察された異常行動:「行動的沈下」とは何か?

個体数が増加し、過密状態になるにつれて、カルフーン博士はマウスたちの間に以下のような異常行動を観察した。

暴力と攻撃性の増加:特にオス同士の間で、縄張りやメスをめぐる激しい争いが頻発した。

異常な性的行動:一部のマウスは過剰な性的行動を示す一方、他のマウスは完全に性的な関心を失った。

育児放棄と共食い:メスは子育てに困難を感じるようになり、育児放棄や、時には自分の子供を食べてしまう共食い行動も見られた。

社会的引きこもり:多くのマウス、特にオスが社会的な関わりを避け、囲いの隅で孤立するようになった。彼らは他のマウスから攻撃されても無抵抗で、やがて自らも他者を攻撃するようになった。

繁殖の失敗:メスは妊娠しなくなったり、妊娠しても出産を放棄したり、生まれた子供を殺したりするケースが増加した。

カルフーン博士は、このような過密状態における社会規範の崩壊と病的な行動の出現を「行動的沈下(behavioral sink)」と名付けた。これは個々のマウスが社会的な役割を見失い、精神的に「沈んでいく」様子を表している。

興味深いのは、「美しい者たち(the beautiful ones)」と名付けられたマウスの出現だ。彼らは争いや繁殖行動には一切関わらず、ひたすら自分の毛づくろいだけをして過ごした。そのため、彼らの毛皮は非常に美しかったが、社会的な機能は完全に失っていた。

「ユニバース25」実験は人間社会に何を警告するのか?

カルフーン博士自身は、この実験結果が人間社会にも当てはまる可能性があると考え、都市の過密化がもたらす危険性について警告を発した。彼は、社会的な役割が不足し、満たされない欲求が高まると、暴力や社会秩序の崩壊が起こりうると結論付けた。

実際に、この実験は発表当時、都市部の過密化が「道徳的退廃」を引き起こすという人々の懸念と共鳴し、大きな注目を集めた。映画『ソイレント・グリーン』や児童書『フリスビーおばさんとニムの家ねずみ』など、多くの創作物にも影響を与えたと言われている。

しかし、この実験結果を人間社会に直接的に適用することについては、多くの批判も存在する。主な批判点は以下の通りだ。

人間とマウスの社会構造の違い:人間はマウスよりもはるかに複雑な社会構造を持ち、高い適応能力を持つ。

実験条件の限界:囲いという閉鎖された環境は、人間の社会システムを正確に反映しているとは言えない。

観察の主観性:カルフーン博士の観察には主観的な解釈が含まれる可能性があり、ストレスホルモンの測定といった定量的なデータが不足している。

衛生状態の悪化:個体数の増加に伴い、囲いの衛生状態が悪化した可能性があり、それがマウスの行動に影響を与えたとも考えられる。

倫理的な問題:この実験はマウスに多大な苦痛を与えたとして、動物福祉の観点から問題視されている。現代の倫理基準では、同様の実験を行うことは難しいだろう。

近年では、「ユニバース25」の悲劇的な結末は単純な過密状態だけが原因ではなく、「過剰な社会的相互作用」や「攻撃的な個体による資源の独占」が引き起こしたのではないか、という解釈も提示されている。つまり、問題は資源の量そのものではなく、その分配方法や社会的な関係性のあり方にあったのではないか、というわけだ。

現代社会への教訓:「ユニバース25」から何を学ぶべきか

「ユニバース25」は、その衝撃的な結果と人間社会への示唆に富む内容から、今日でもSNSなどで度々取り上げられ、都市の人口密度、社会的孤立、技術進歩がもたらす「理想郷」の危うさなどについて議論を呼んでいる。

確かに人間社会とマウスの社会を単純に比較することはできない。しかし、この実験は私たちにいくつかの重要な問いを投げかけている。

空間デザインの重要性:不必要な社会的ストレスを軽減するための都市計画や建築デザインのあり方。

社会的な役割とつながり:孤立を防ぎ、誰もが社会的な役割を見出せるコミュニティの重要性。

資源の公平な分配:物質的な豊かさだけでなく、機会や情報といった資源が、一部に偏ることなく行き渡る社会システム。

「ユニバース25」は、資源が無限にある「楽園」でさえ、社会的な絆や役割が失われれば、容易に崩壊しうることを示した。物質的な豊かさだけでは真のユートピアは実現しない。この実験は、私たち人間が、より良い社会を築くために何を大切にすべきかを改めて考えさせてくれる貴重なケーススタディと言えるだろう。今後も、この実験が提起した問題は、人口問題、都市計画、そして人間社会のあり方を考える上で、重要な示唆を与え続けてくれるはずだ。

参考:IFLScience、The Scientist、Snopes.com、ほか

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊悪夢に終わった実験「ユニバース25(universe 25)」楽園はなぜ地獄へ変わったのか?のページです。実験、絶滅、マウス、ユートピア、ディストピアなどの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで