【実話怪談】祖母を狂わせた『でる家』― 祖母の蒲団に潜り込んだ“冷たい子供”

※当記事は2019年の記事を再編集して掲載しています。

――恨み、妬み、嫉妬、性愛、恋慕…作家・川奈まり子がこれまで取材した“実話怪談”の中から霊界と現世の間で渦巻く情念にまつわるエピソードを紹介する。

『でる家』(前編)

実話怪談を書いていると、時折、どうにも題名をつけづらい話にぶちあたる。

先日、小川聡さんという男性からうかがったこの体験談もタイトルで悩んだ。

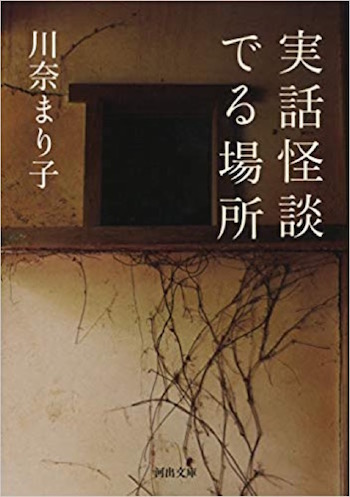

困った挙句に、拙著の新刊『実話怪談 でる場所』(河出書房文庫)と似た題名を付けてしまったのだが、何卒ご海容のほど願いたい。

でる家――幽霊が盛んに出る家というと、昨今は皆さん、「事故物件」を思い浮かべるかもしれない。

事故物件なるものがこれだけメジャーになったのは、心理的瑕疵物件情報サイト「大島てる」及びその管理人・大島てるさんや、「事故物件芸人」の異名を取って今や作家としても大人気の松原タニシさんの功績だ。

法的な心理的瑕疵物件の範疇の中でも、自殺や殺人、死後だいぶ経ってから遺体が発見されるなど、一種、普通ではない状況でそこの住人が物故した住宅が事故物件と呼ばれている。そういう場所には、出る……と、思われている。

しかし、小川聡さんが私に語った話の主な舞台となる家は、いわゆる事故物件ではないのである。

ところが、出る。

では、さっそく、まずは予兆となったとある出来事から綴っていきたい。

発端は、今から約20年前の2月下旬に遡る。

当時17歳の聡さんは、下校途中に川崎市のとある私立病院に通うことが日課となっていた。

彼の父方の祖母がそこに入院しており、死期が近いことがわかっていたのである。祖母は80歳を過ぎていて、昨年の暮れにひいた風邪から肺炎を併発し、衰弱が著しかった。

放課後、黄昏時に祖母の病室を訪れると、必ずと言っていいほど、母と5つ下の弟も見舞いに来ていた。

聡さんと5つ下の弟は、祖母にたいへん可愛がられて育った。祖母が暮らす父の実家と聡さんたち家族の家は徒歩で5分と離れていない、俗に言う「スープの冷めない距離」にあり、兄弟が乳幼児だった頃にはほぼ毎日、祖母に預けられたり、祖母が子育ての手伝いに来たりしていたのだ。

また、祖母と母の間には世間にありがちな嫁姑の諍いもなく、家こそ別々だったが、祖父母も家族の一員だと聡さんたちは見做していた。

だから、日に日に弱っていく祖母を見るのは、聡さんと弟にとって、とても辛いことだった。

元気だった頃の祖母は、むしろ普通よりも活発な性質で、兄弟の外遊びにもつきあってくれた。それがどうだろう。今や身体の厚みが蒲団に負けていて、すでに息があるのが不思議なような血の気のない顔をして横たわっているのだ。

祖母が弱ったきっかけは、半年前に転倒して脚の骨を折ったことだったが、健やかそうに見えても元より持病もあり、いったん衰えだすと止まらなかった。

祖母の主治医が「そろそろ最悪の事態を考えてください」と言いだしてから何日か経っていた。

だからその日も、聡さんは、学校が終わると、白い息を吐きながら病院へ急いだ。「おばあちゃんが死んじゃっていませんように」とそれだけを念じながら祈る気持ちで病室に駆けつけたのだが……。

祖母がいる部屋の前で、彼は驚いて立ち止まった。

祖母が母と面白そうにお喋りしている声が、廊下までもれていたのだ。

ずいぶん賑やかに、笑い混じりで盛んに話しているではないか。

病室に入ると、ますますびっくりした。寝たきりになって久しかった祖母が、なんと上体を完全に起こして、ベッドに座っていたのである。

急に回復したのだろうか? と、一瞬期待したが、病室に入ってきた彼を振り向いた母は、困惑しているような、怯えているような、何とも言えない微妙な表情を顔に浮かべていた。

その理由は、すぐに明らかになった。

「トキちゃんと今度一緒にご飯食べに行くの! ついでに那覇で買い物してくるつもりなんだよ。いいでしょう?」

祖母が、はしゃいだようすで話している内容が、変なのだ。

「トキちゃん、旦那さんと仲良くやってるかしら? いつかみんなで一緒に東京に行くことがあったら、私が東京中、観光案内するんだけどなぁ」

那覇は沖縄の県庁所在地で県内随一の繁華街がある場所だ。

祖母は東京生まれの東京育ちだ。しかし若い頃、沖縄県に住んでいたということは、聡さんも知っていた。

祖母が沖縄に滞在していた時期に、地元の青年だった祖父と出逢って結婚したということも、家族の歴史として聞き知っていることだった。さらに夫婦共通の友人に「トキちゃん」という女性がいたことも……。

なんとなれば、聡さんの母は、このトキちゃんの娘なのである。

昭和時代に沖縄に誕生した二組の男女。彼らの友情が、お互いの子ども同士を引き合わせた結果、聡さんと弟が生まれたわけだ。

しかし祖母のかつての親友「トキちゃん」こと母方の祖母は、母方の祖父ともども、故人となって久しかった。

祖母の連れ合いも、何年も前に亡くなっている。ただひとり、祖母だけが生き残っていたのだ。

祖父が東京で仕事を得て家を建て、家族で暮らすようになったのは昭和30年代か40年代か……。とにかく大昔のこと。

それからこれまでの数十年間を祖母は忘れてしまったようだった。

ボケちゃったんだ、と、聡さんは思った。

やがて祖母は、奇妙な仕草をしはじめた。

「お出掛けの前にお風呂に入らなきゃ。あら、ちょうどいい湯加減だわ。ああ、気持ちいい!」

ベッドに座ったまま、湯浴みをするような動作をしている。掌で湯をすくって肩にかけ、体をこすって……。

「あったかいよぉ。あんたも入りなよ」と母に一緒に入るように勧めた。

母は祖母に調子を合わせて、「私は先にお風呂をいただきましたから、おばあちゃんだけでゆっくり浸かってください」と答えた。

「そうなの? ありがとうね」と祖母は笑顔を返して、尚も〝入浴〟を続けた。

気づけば、弟が病室の隅で固まっていた。さっきからずっとそこにいたのだ。

聡さんと弟がいることを祖母は認識していなかった。

そのうち、祖母は〝手鏡〟を顔の前に掲げて〝櫛〟で髪を整えようとしはじめた。

無論、手鏡も櫛も現実には存在しない。

好きなようにやらせておくしかない。聡さんが切ない気持ちでそう思っていたところ、祖母が今度は、しきりと手鏡を動かしては覗き込む動きを繰り返しだした。

そして「変だねぇ」と眉間に皺を寄せて考え込む表情を見せると、こんなことを呟いた。

「この鏡、私の顔が映らないのよ。なんでだろうねぇ。代わりに、知らない男の子がずっと映ってるの。どこの子かしら?」

これを聞いた聡さんはゾクリと背筋が冷え、咄嗟に大声で、「そんな子いないよ! おばあちゃん」と叫んでしまった。

だが、祖母の耳には届かなかった。聡さんの声が聞こえなかったかのように、今度は、「あらあら、この子は寒いんだね。私の蒲団に入ってきたがってるよ」と言った。

「おお! 冷たっ! 体が冷えてるねぇ。真っ裸じゃないか。それじゃあ冷たくもなるよね。もっと中までお入り」

と、蒲団の端を持ち上げて〝男の子〟を中に迎え入れている。そうやって出来た掛け蒲団とシーツの間の隙間が、ちょうど3、4歳の子どもが潜り込めるぐらいの大きさで、不気味なことこの上ない。

聡さんは母の方をを見やった。祖母を止めてくれないかと期待したのだ。しかし母も呆気にとられた面持ちである。

しかしながら、祖母が次に、

「……あらあら、私にぴったり貼りついて! よっぽど寒いんだね。服を着せなきゃいけないね。何かないかしら?」

と、言いながらベッドから下りようとすると、母はついに我に返った。

「そんな子いません! おばあちゃん、そんな子いませんから! 体に障るから、横になって休んでください! お願いしますよ」

こう言って、祖母をベッドに寝かせておこうとした。

祖母は心外そうにして、母に怒った。

「なんで意地悪するの? ああ! ほら! あんたが邪魔するから、あの子が出て行っちゃったじゃないか! かわいそうに!」

「……ここにいる男の子といったら、おばあちゃんの孫たちだけですよ。2人とも、さっきから部屋の隅で、おばあちゃんと話したくて待っているのよ」

祖母は束の間、ぼんやりした視線を聡さんと弟に投げかけたが、すぐに鈍い動作で横たわって目を瞑ってしまった。

「もう私は寝るから、あんたたちは、あっちに行っておくれ! おやすみなさい」

その後、間もなく、母は、「私は残って後片づけをしていくから」と言って、聡さんと弟を先に家に帰らせた。

2人が病室を立ち去るときにはもう、祖母は寝息を立てて眠っていた。

弟と連れだってとぼとぼと帰ると、家の中から電話のベルが聞こえていた。

大急ぎで玄関を開け、電話の方に走っていって受話器を取ると、母が、

「おばあちゃんが亡くなったよ! あんたたちが帰った直後に苦しみ出して、口から血をツーッと垂らしたかと思ったら、事切れてしまったの!」

と、悲鳴じみた声で聡さんに告げた。

その声は彼のそばにいた弟にも伝わった。

弟は、声をあげて泣きだした。

「おばあちゃんが死んじゃった! 最期に全然お話しできなかった! こんなのヤダよぉ! ウワァン!」

明くる日、聡さんは両親から祖母の家の留守番と掃除などを仰せつかったため、学校を休んだ。

父と母は葬儀の手配などで日中は飛び回らねばならず、一方、朝のうちに祖母の遺体が戻ってきたので、長男である彼があてにされたのである。

前述したように聡さんたちの家は祖母の家から至近距離にあるが、祖母が年を取って病気がちになってから、聡さんは来る機会がなくなっていた。

久しぶりに訪れて、あらためて各部屋を見回してみると、相当に古い。

それにまた、和洋折衷の不思議な造りだ。

これは、戦後すぐに日本に赴任したどこかの国の外交官が建てた家なのだ。

その外交官は、家族と一緒にここに何十年か住んだ後、この家を不動産屋に預けて引っ越した。それを沖縄から上京してきた祖父母が買い取った次第だ。

そして父や叔父叔母を生み育てたわけだから、家に年季が入るし、町内の知り合いも大変多くなっている。

しばらくは、忌中札を見て訪ねてきた近所の人たちの相手をするのに、聡さんは忙しかった。母から来客用の菓子を買ってくるように頼まれてもいたが、買い物に行く機会は、どうやらなさそうだった。

客が途切れると、各部屋の掃除をした。2階建てで、7室か8室はあったから、これも大仕事だ。聡さんは真面目にやった。

――仏間には、祖母の遺体が寝かせてあった。

そこだけは母が出掛ける前にしっかり綺麗にしていったので、手をつける必要がなかった。

午後になってしばらくすると、弟がランドセルを背負ったままやってきた。

「うちに帰ったら、玄関に鍵が掛かってた。お母さんたちは?」

「葬儀社とか役場とか、お父さんとあちこち飛び回ってる。いや、ちょうどいいところに来てくれた! お母さんからお客さんに出すお菓子を買っておいてくれって頼まれてたんだけど、人がちょぼちょぼ訪ねてくるし、掃除は全然終わらないしで、困ってたんだ。おまえ、15分ぐらい留守番を代わってくれ」

弟が「わかった」と返事をしたので、聡さんは近所のコンビニエンスストアへ行った。

急いで買い物をして戻ってくると、てっきり居間でテレビでも見ているだろうと思った弟の姿が居間には見当たらなかった。

探してみると、隣の仏間におり、なんとしたことか、祖母の遺体を覆っている蒲団をめくりあげていた。

「おい! 何やってんだ! まったく不謹慎な奴だな!」

聡さんは語気荒く叱りつつ大股でドカドカとそちらに近づいた。

いつもの弟なら拳固を恐れて逃げ出すところだ。

だが、このときは不思議そうに目を見張って、まっすぐに聡さんを振り仰ぐと、祖母の蒲団を指差した。

「そこに子どもがいた! きっと、僕たちが知らない親戚の子だよ! おばあちゃんの布団に潜っていたんだ! まだどっかにいるかも!」

聞けば、弟は、居間にいたら隣の部屋から人の気配がしたので、聡さんが帰ってきたのだと思い、いったん廊下に出てその部屋の戸を開けたのだという。

すると、そこは仏間だった。

聡さんの弟も祖母の生前にここを訪ねたことがあったが、彼が物心つく頃から徐々に祖母の病態が悪化していったので、聡さんのように家の間取りを熟知するには至っていなかった。また、子どもであることから、仏間を整えて祖母の遺体を安置するときには、邪魔にならないように遠ざけられていた。

だから一瞬ハッとした。

そこには線香の香りが垂れ込めており、顔に白い布を被せた祖母の遺体が安置されていて、しかもいると思っていた兄の姿がなかったからだ。

だから、すっかり怖気づいてしまったのだという。

が、慌てて立ち去ろうとしたそのとき、祖母の蒲団の端がめくれて、隙間から幼い男の子が顔を出してこちらを向いたのだそうだ。

「誰?」

反射的に訊ねながら、彼は、たぶん親戚の子だろうと考えた。

お通夜とお葬式のために親に連れてこられたのだ、と。

「何してんの? そんなところに入っちゃダメだよ! 出ておいで! もうすぐお兄ちゃんがお菓子を買ってくるから、居間の方で待っていようよ」

小学6年生である彼よりも、その男の子はずっと幼い顔立ちをしていたのである。

蒲団の端に容易に潜り込めるぐらいだから、体も小さい。3、4歳ぐらいだろうか。そもそも、そんな常識外れの振舞いを見せるところが幼さを表している。

だから優しく話しかけながら近づいたのだが……。

「僕のことをじいっと見つめてるだけで、その子はウンともスンとも言わなかった。だもんで、仕方ないから引っ張り出そうと思ったら、スッと蒲団の中に引っ込んじゃった! だからめくって探そうとしたところへ、お兄ちゃんが帰ってきたんだよ! 僕、悪くないよ! それにしても、どこ行ったんだろ?」

念のため、聡さんも蒲団を上から触って確かめたが、死んでいる祖母の体以外、掛布団の下には何も入っていなさそうだった。

仏間には仏壇の他は家具を置いていないので、他には隠れるところがない。

居間と仏間を仕切る引き戸は閉め切ったまま、戸の前に家具が置かれて壁と化しており、事実上、仏間の出入口は廊下側の1ヶ所だけである。

そこから逃げ出してきたら、帰ってきた聡さんが気がつかないはずがない。なぜなら、仏間と居間に通ずる戸がある廊下は、玄関の真正面から真っ直ぐに伸びているので、部屋から人が出入りしたら必ず目に入るわけだから。

……まさか、煙のように消えたのか?

そんな怪しい男の子といえば、あれしかいないではないか、と、聡さんは思った。

「男の子って、おばあちゃんが病院で話してた男の子じゃないか?」

そう言うと、弟は飛びあがって慄いた。

「えっ! 怖くなるからやめて! ……でも、そう言われてみたら、そうだ……。だって、蒲団から顔を出したとき、なんだか裸んぼみたいに見えたんだ。肩先の肌も見えたからね。おばあちゃんも、あの子は服を着てないって言ってたよね? それに……今思うと、すごく青白くて……人間じゃないみたいな……」

(つづく)

※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊【実話怪談】祖母を狂わせた『でる家』― 祖母の蒲団に潜り込んだ“冷たい子供”のページです。怪談、怖い話などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで