西洋医学で発見された人体の新臓器「腸間膜」、東洋医学は前から知っていたことが判明!

人体の解剖学は、医学の基本ともいえる分野であるものの、その起源ははっきりとしていないとされている。ただ、少なくとも紀元前3500年ごろの古代エジプト時代には記述が残されており、おそらくそれ以前から死者の身体を切り開き、中がどうなっているかを知ろうとする行為は繰り返されてきたと推測するのは、ごく自然な流れであろう。

■「腸間膜」は臓器だった!

この古代の解剖学から、中世のヨーロッパの解剖学を経て、1858年にイギリスで出版された『グレイの解剖学』は、出版から1世紀以上もたつ現在でも、もっとも権威ある解剖学のテキストのひとつとして医学生らに利用されている書物であるが、昨年末、この本さえも改訂させる驚愕の新発見がされたというのである。

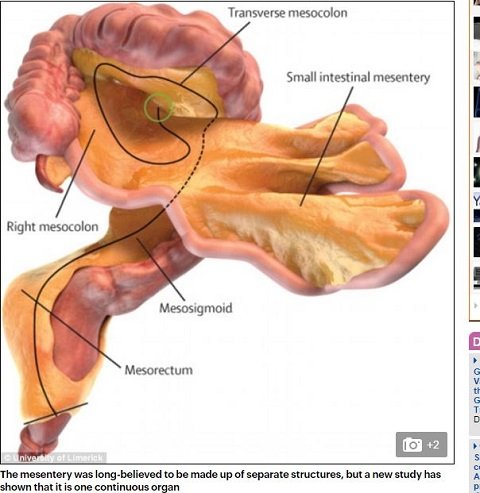

医学の部外者からしてみれば、これだけ医療が進んだ現代においては、すでに解剖学的には、脳の機能マップなどを除き、ほぼ調べ尽くされていると勝手に思い込んでしまっているふしもあるかもしれないが、アイルランドのリムリック大学病院の研究チームによって、いままで他の臓器とは分離した単なる器官に過ぎないと考えられていた「腸間膜」は、実は他の臓器と連続した構造となっており、消化器系の臓器のひとつとして機能していると発表されたのである。

「Daily Mail」の記事より

「Daily Mail」の記事よりイギリスの「Daily Mail」紙や科学系オンラインジャーナルの「Live Science」などにもレポートされているその事実を見てみよう。

腸間膜自体は、もちろんその存在は知られており、『グレイの解剖学』はおろか中世の解剖学書にさえも器官としての記載があり、単に小腸と大腸を腹腔内の所定の位置にとどめておく部分として考えられていた。2重の膜のような構造をしている腸間膜は、ある意味腹腔内でのアンカーの役割であり、各臓器が姿勢や運動によって位置がずれてしまうのを防ぐだけの働きをする独立器官で、その他の働きはないと思われていたが、今回の研究によって腸間膜が独立した器官ではなく、他の臓器と一体となった器官であることがわかったのである。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊西洋医学で発見された人体の新臓器「腸間膜」、東洋医学は前から知っていたことが判明!のページです。夏目かをる、臓器、医学、人体、高夏五道、解剖学、器官、腸間膜などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで