5分で10万語覚える「量子速読法」を中国の小学生が続々習得中! 「本をめくらなくても読める」と話題!

量子速読術なるものが海外メディアで話題になっている。

海外ニュース「Oddity Central」(10月21日付)によると、いま中国で量子速読術が大論争を巻き起こしているという。この速読術を身に着けるとたった5分で10万語を読んで記憶することができるというから驚きだ。

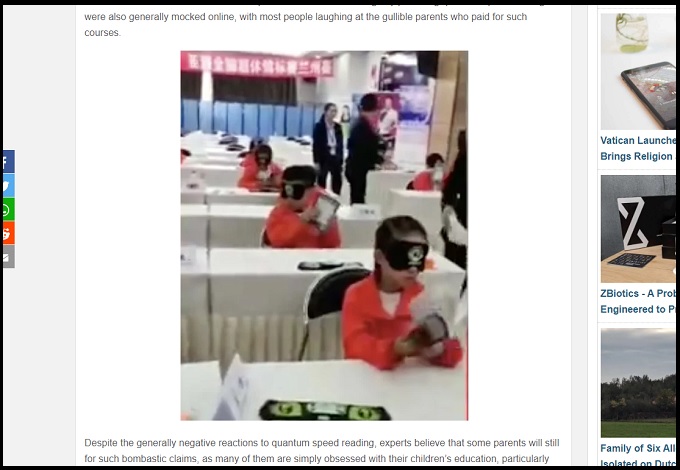

量子速読術のキモは本をペラペラと高速でめくりその情報を読み取ることだという。時には目隠しをしていても書物を読むことができるそうだ。メソッド自体に量子的なところは無いようだが、その驚異的な処理能力は量子コンピューターを彷彿とさせる。

中国紙「South China Morning Post」(10月16日付)によると、中国・浙江省寧波市のHongdao Cultureも量子速読術を教える学校の1つだという。同学校のLiu Yazhao氏によると、基本的に右脳を活性化することで量子速読ができるようになるそうだ。

「5~12日間の練習を行います。音楽やフラッシュカードを使って教師が教え、生徒はたとえ本をめくらなくても、その内容をイメージできるようになります。手や額で感じるのです」(Yazhao氏)

だが、量子速読術には科学的な裏付けがないという批判もある。たとえば、中国科学技術大学の化学者Yuan Lanfeng氏は、量子速読術は“全くのナンセンス”であり、量子という科学用語を使って大衆を騙していると辛辣だ。

「21世紀の初めは、“ナノ”と名の付く商品がいたる所にありました。それが今は“量子”に替わったのです。量子靴下、量子中敷き……そして量子速読術です。本当にクリエイティブですね」(Lanfeng氏)

量子速読術はもともと、幼児教育の指導を中心に活動している日本人の飛谷ユミ子氏が開発したメソッドだという。「飛谷こども研究所」のホームページには「波動速読」という項目があり、「本をパラパラと指で弾くだけで、そこに書かれている情報をキャッチします。とても不思議なこのメソッドは、こどもたちとのレッスンの中から生まれました」と説明されている。

どうやら、量子速読術は2006年の飛谷氏の著書『Quantum Speed-Reading: Awakening Your Child’s Mind』を元にしているらしい。許可を得ているのか、無断借用なのかは分からないが、10年以上の時を経て中国でブームが再燃しているようだ。

関連記事

人気連載

“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】

現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...

2024.10.02 20:00心霊5分で10万語覚える「量子速読法」を中国の小学生が続々習得中! 「本をめくらなくても読める」と話題!のページです。中国、精神、量子速読、波動速読などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで