◾︎記録することの重要性に向き合う

ーー写真展のオープニングレセプションの際に、後藤さんは「自分はずっと人の役に立つ写真を撮らなくちゃならないと思ってきた。自分の家族の写真は単なる一家族の物語で他人が関心を持つとは思わなかった」と言っていた記憶があります。これはどういう意味ですか? ジャーナリスティックな写真を「役に立つ写真」、極私的な写真を「役に立たない写真」だと捉えているのだと理解したのですが。

後藤 僕が写真を撮っていたのは世のため人のためというわけでもないんです。コロンビアでは、僕が撮った写真によって殺された人の最期がどうだったかを家族が知ることができる。そういう役割は果たしていた。でも、周囲の知人友人が殺されていくなかで毎日の撮影をこなすことは、自分に対する試練というか戦いのようなものだったんですよ。

ーー戦いとは?

後藤 技術も経験もなく、日本に帰らないと決意して南米に渡った時に、写真家になるには人並み以上の努力が必要だと覚悟していました。写真家としての経験を積んでより強い写真が撮れるようになりたかった。大きな世界を知りたかったし、一個人としても成長したかった。自分にとって遺体を撮り続けることは、そのためのハードルを1回1回乗り越えることだったんです。

ーーなりたい写真家像と自己像に向かっての戦いだったということですね。「他人のためになる」というのはあくまで結果であって。

後藤 実際、撮った写真から家族が見つかるのは、ほんの数パーセントに満たないんですよ。それでも、たとえば殺された息子を見つけた母親は写真を前に泣き崩れるんだけれど、「最後の姿が見られてよかった」と喜んで、その写真を持って帰るんです。でも、その息子さんを殺した民兵たちの前で、彼らに不利な証拠写真を撮影すること自体が自殺行為なんです。そういう写真を撮ってきたことが、僕自身にすごく影響を与えている。うまく言えないのですが「記録する」ことの意味を突きつけられてきたというか。

ーーどういうことですか?

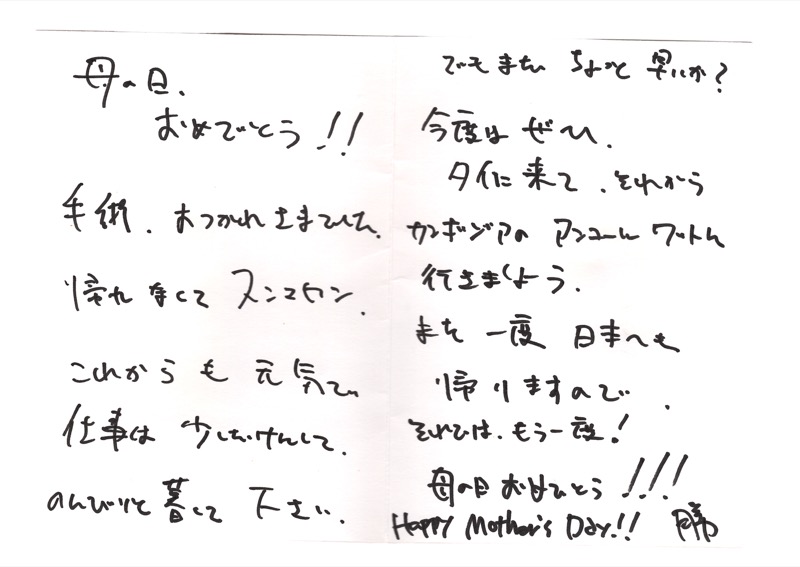

後藤 被写体と対峙して写真を撮るということは、他人のために何かを伝えることの使命感だけでなく、「記録すること」の重要性と向き合うことなんです。死にゆく母を撮っている時の心情も、戦場で撮っていた時のそれと似ていました。母の最期まで写真を撮ったということは、写真家としての自分に課せられた課題だったのだと思います。

ーー撮影するなかで、お母さんとの関係は何か変わりましたか?

後藤 30年間離れていたことで生じた空白が徐々に埋まっていったように思います。長く離れていたぶん、最後の1年間は僕が看取るということを、兄も母も理解していたと思います。「バンコクで仕事があるんだからいつ帰ってもいい」と言ってはいたけれど「いや、まだいるよ」って。その間の写真を撮ったり葬儀の話をしたりしていく過程で埋まっていった。

ーーお互いに向き合えたきっかけが、あのフラダンスの写真のなのかもしれませんね。

後藤 そうですね。本心は話せなかったけれど。